前 言

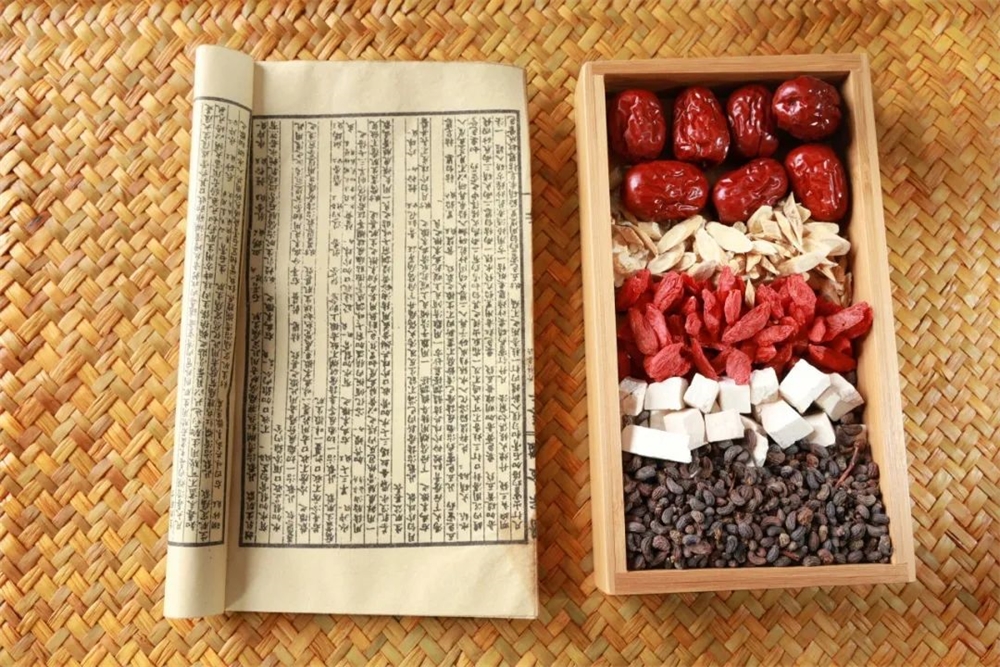

老祖宗药典里的智慧,正在哺育一个百亿市场。

在全球老龄化和亚健康问题日渐严重的境况下,伴随着科学技术的发展和医疗理念的进步,医疗模式正由治疗型向预防保健型转变。

中医“治未病”的主张恰与此贴合,药食同源也由此迎来全新的发展契机——中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国药食同源市场现状分析报告》显示,2023年中国药食同源行业市场规模达到372.63亿元,预计2025年将继续维持稳定增长势头。

▲图源:网络

如同一个潜力巨大的掘金场。但就像每个尚未成熟的矿场一样,以何种方法论在何处实现最高效、最可持续的掘金,仍未形成可供遵循的范式。产品扎堆、同质化严重等现象,正在制约药食同源整个行业的发展。

如何充分发掘“药食同源”的价值,实现破局、脱颖而出,已经成为整个行业亟需解决的难题。

繁荣表象下,多层次的同质化困局

一面是充斥整个社交平台的“老祖宗的智慧”“朋克养生”“食养药膳”撑起的“蓝海”,一面是产品扎堆、同质化而造成的困局。这是现阶段中国药食同源市场无从争议的矛盾。

药食同源市场的同质化呈现出多层次特点,在原料、功效、形态、工艺等多方面均有体现。

《2024中国食药同源白皮书》指出,目前中国药食同源市场的头部产品主要集中于养颜补气血、滋补代餐,以及包含清热祛湿、润肺去火、提高免疫力等在内的养防兼顾品类。热销产品所用原料则多为一些常见的资源,包括燕窝、参类、枸杞、花胶/鱼胶、山药、葛根、石斛等。

部分论文数据亦对此有佐证:截至2023年8月,中国审批注册的国产保健食品中有1717种含有枸杞子,1302种含有西洋参,1095种含黄芪,976 种含人参,体现出高度集中化的特点;而功效方面,声称具有增强免疫力功能的保健产品达810种,占获批保健食品的59.25%;其次为缓解体力疲劳类和辅助降血脂类,分别为189种和105种。

此外,集中于对某一味或几味药材的开发萃取而非对中医药选方配伍的研究,也是现下药食同源市场的一大特点。市场上不乏以党参、黄芪、枸杞等原料为卖点的产品,但罕见以中医药理论为指导、基于经典名方而开发的创新药食同源产品,难以形成差异化。

原料选取、功效赛道高度趋同之外,剂型创新的不足、生产工艺的粗放也进一步加剧了产品形态的同质化。

一方面,研究表明,目前中国市场上的药食同源产品多以胶囊、片剂、冲剂、口服液等为主要形态,对“药”的强调较多,但为了进一步打开受众面,提升消费者接受度,药食同源应该以“食”而非“药”为主要开发方向。

▲图源:网络

另一方面,比国际市场上纳米乳、微囊化等新型递送系统,中国大部分药食同源产品在原料处理上仍停留在简单的粉碎、提取等传统工艺上,缺乏对原料进行精细化、个性化的预处理。例如,对于一些具有特殊细胞结构的药食同源原料,未能采用有效的破壁、酶解等技术来提高有效成分的溶出率和生物利用度,导致原料的潜在价值未能充分挖掘。

跟风逐利背后:三重结构性制约

低水平的重复开发制约着药食同源产业的升级跃迁,也加剧着整个行业的内卷。魔镜洞察的数据显示,近年来,淘系平台的药食同源市场竞争激烈,商品均价逐年下降,许多商家在价格竞争中退出。

“天下熙熙,皆为利往”,想赚快钱最简单的方法无外乎模仿:看准一个风口、发现一款爆品,而后选择相同的品类、以类似的思路“操刀”。故事的发展路径不外乎两类:如果运气足够好,入局时间尚早,就能在赛道成为红海之前赚取几桶金;而如果运气不佳,入局时间已晚,往往就将自己变成待割的“韭菜”,然后黯然离场。

当“模仿”成为一种风气,产业发展便几乎没有可能逃脱同质化以及与之随形的低价内卷。但本质上,“跟风逐利”只是“同质化”最为浅表的原因。更深层次上,是源自理论研究、创新基因、标准体系及法规建设等多方面的结构性制约。

首先是理论依据、基础研究的欠缺。一方面,从源流上讲,尽管“药补不如食补”的说法古已有之,但不同于药理相关著述,中医中有关食疗的论述较为零散,缺乏系统性综述,在理论依据上本就存在“先天不足”。

▲图源:网络

尽管近年来中医药珍善本古籍多媒体数据库、国民医粹等内容的相继出台为之提供了一定中医药理论支撑,但后续的配伍配方、功效成分或功能因子及作用机制研究仍然“后力不足”,理论体系的滞后直接影响产品创新方向,甚至可以毫不夸张地讲,这从根源上限制了相关产品在更广范围内的创新。

其次,产品之所以易被“模仿”乃至超车,一大原因在于企业缺乏对技术护城河构建的重视。

一方面,从品种研究、功能因子提取到临床试验、数据分析,每一项都需要投入大量的时间和资金,这对入局企业提出了较高要求——除了一些头部企业,中小企业少有余力去开展如此长线、深入的持续性研究。

另一方面,尽管近年来中国保健品领域也出现了一批“功效数据库”“临床试验”等概念的提倡者,但由于在中药材开发中,食性、药性的提取精制和结构改造等工业化转换都会影响产品后续的食用效用,因如何在学科融合的基础上开发与原料相适宜、匹配的工艺,如何实现良好的产研衔接,如何普及消费者教育,都仍需漫长探索。

此外,相关法规和标准体系的不完善、滞后,也未能为药食同源产品多元化提供保障。有学者指出,目前药食同源产品的开发主要基于现代医学和营养学框架下的保健功能划分,无法突出“治未病”的中医药养生特色,限制了相关产品的定位精准化与多样化。

而标准体系的建设滞后,也限制了产业协同、影响行业出清速度,进而间接导致行业产品趋同。以参类产品为例,有研究指出,与韩国的高丽参产业相比,我国的人参产业产品标准体系不能覆盖产业链全过程,标准体系不健全、更新滞后,这不仅影响产品质量和劣币驱逐速度,也对产业的规模化发展产生了不良影响。

▲图源:网络

多界协同,开拓“新蓝海”

药食同源企业的破局,并不仅仅关乎企业,而是需要各界协同发力。

加强药食同源物质的现代研究首当其冲。一些学者指出,目前药食同源物质的基础研究及标准研究还较薄弱,不能支撑创新产品的研发。因此,有必要将膜分离及浓缩、膜分离及浓缩、转录组学、蛋白质组学等现代技术和方法运用到科研中,从功能因子确认、功能机制梳理、工艺制剂开发等多个方面开展基础研究,为药食同源产品的开发提供更为有力、可信的背书。

与之相配套地,更深、更广地发掘原料价值,也是丰富药食同源资源、突破同质化的重要措施,探索药食同源资源中非传统药用、食用部分的潜在价值尤为重要。例如,作为“九大仙草”之首,铁皮石斛非传统药用的花部位含有多糖、黄酮、挥发性成分和氨基酸等,有降血压、抗氧化、免疫调节等药理作用。

在企业层面,基于市场需求及趋势的研发、构建全值化开发利用产业链,尤为重要。

一方面是基于市场需求发掘细分“蓝海”赛道。魔镜洞察相关数据显示,传统的养颜滋补、免疫增强等赛道之外,“三高”、养肝护肝、助眠等细分赛道近年来增长迅猛——2023年5月到2024年4月,就在淘系平台上的销售情况而言,“三高”同比增速达26.6%;养肝护肝市场销售额达到30亿元左右,同比增长34.1%;助眠市场总销售额达4.64亿元,同比增长10.1%。

各赛道均有表现优异的原料涌出:“三高”赛道,三七、西洋参、天麻和灵芝的同比增速均超120%;养肝护肝赛道,奶蓟草,灵芝、五味子、生姜等成分同比增长,其中灵芝增长最为显著,同比翻6倍以上;助眠赛道,酸枣仁、茯苓、百合复配渐成主流,龙眼肉作为“新秀”,增速远超其他成分,达795%左右。

▲图源:网络

另一方面,在同赛道上优化产品工艺、形态等,提供给消费者更优选,也是可遵循的路径之一。例如,通过利用人参酶解提取联合纳米级陶瓷过滤技术,浮颗森将不易吸收的大分子转换为更易吸收的小分子,推出人参固体饮料,以提高人体对人参的利用率;而借由低温真空连续干燥技术、低温VBD专利干燥技术等专利,东阿阿胶得以将“好口感”“好吸收”作为其阿胶速溶粉的中药卖点,并一举斩获“天猫阿胶原粉销售额TOP1品牌”。

值得注意的是,无论是开拓新赛道还是扎根已有赛道,“场景+人群”都正在成为越来越通用的爆品逻辑。相较于大而全的功能宣称,小而垂直的卖点,往往更能打动消费者。事实上,多家企业已经将之用于自身品牌部署,例如,伊利与同仁堂联名推出的中老年纾糖膳底奶粉,就以有血糖控制需求的中老年人为目标受众,结合“早餐”“睡眠”等场景推出。

此外,如果说“创新”是药食同源产业的核心驱动,那么“标准制度体系”就是其高质量发展的保障。无论是构建可追溯的中药材全产业链,还是在药食同源相关研究的基础上建立标准体系,抑或是完善进一步规范产业发展的法律法规,都是是药食同源产业发展不可或缺的“护航者”。

基础研究的补全、创新基因的培养、自上而下的制度建设,都并非一日之功。然而路虽漫漫却仍有坚持的必要——唯有如此,才能真正实现对“药食同源”全面、可持续的掘金。

![]()